400-900-7321

0755-83130113

房地产全价值链涉及独立市场化创业的话题会时不时突显出来,在大环境恶化和行业整体收缩的年份尤为突出,一是为了降本增效、二是为保团队、三是为了布局新增曲线。

但从公开信息看到悲观负面事件频出:2024年7月,某头部物企BGY的培训咨询创业板块就地解散,某头部物企咨询培训板块业绩停止不前;2024年7月,某头部房企的代建板块人事关系,从原集团系统转移到劳务派遣公司。

据笔者咨询服务实践来看,协助客户企业发布组织重组、合伙计划之后,往往会出现相关业务板块的负责人变逃兵、房地产甲方背景人员难以适应,企业老板也陷于苦恼当中。

回顾房企、物企多年内部市场化改革历史,多数都曾设立所谓的营销公司、设计咨询公司、城市更新公司、代建代管公司、基金公司,但形式都是“大职能部门+专业公司”,本质上都是一套人马、两个牌子,以服务内部业务为主,距离真正的市场化和内部创业,仍缺少文化基础和配套组织机制支撑。

如果说内部创业和市场化是当前房地产、商管、物业等企业都必须面对的问题,为何成效不高?到底存在哪些鸿沟?如何跨越?本文将从近期深度服务的客户实践中提出个人看法。

01

房地产各职能独立市场化转型概况

一、 成功转型不等于转型成功

成功转型意味着选择走上了正确赛道,转型成功意味着能够实现转型目标。从以下具体个案可见“战略性成功转型不等于转型成功“。

1、战略决定转型是否正确

某省专注处理烂尾保交楼的地方企业,顺应房地产大趋势,在1年内通过轻资产方式快速实现不错的拓展业绩,主要包括代建代管60万平米的约10多个烂尾续建重整项目、代销货值36亿、代管5万平米含商写/专业市场运营资产,保守估算其总报酬和衍生收益高达1.5亿。

2、团队决定转型是否成功

该板块团队约60人,主要来自中梁、碧桂园以及当地头部企业分流出来的人才。组织结构,照搬房地产公司结构,总部+片区+项目,总部设置各专业部门、结合项目地理分布设置几大片区、每个项目设置项目团队。

该团队历经三年以来,续建产值仅完成10%,货值去化不到20%,资产平均出租率约50%,真正实现交楼仅一个项目约1000户。人均收益约19万/年,对标代建行业理想人效50万/年,差距巨大。

因人效低、效益差、难以持续,全公司全面反思如何解决,采取各种模式、方式、机制,最终均无法推行落地,打算撤销团队并将公司卖掉。

二、 转型可全面开花

从房地产全产业、全价值链视角来看,市场需求总体体量依旧巨大,尽管新建需求在收缩、但存量和不良烂尾保交楼需求激增,以代建为例,不少头部房企将“代建业务“定位为其整体业务主要占比,即约20%-30%。

在市场有需求、能力有储备、逻辑也行得通的情况下,为了保公司、保品牌、保团队,企业负责人多数乐意出资搭建市场化创业平台,比如万科等一众头部企业,以及地方名企如郑州凯林集团、深圳盛荟集团。

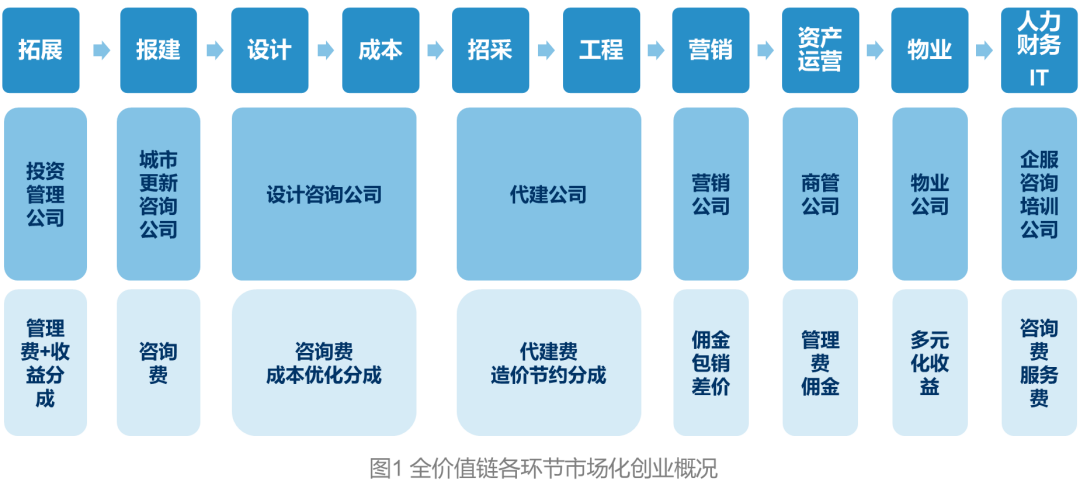

房地产全价值链各职能通过自身沉淀的专业、技术、资源、品牌等优势外溢,独立赚钱、转型乙方未尝不可,以下为转型概况扫描:

1) 报建部门:转型办证公关公司、城市更新咨询服务公司,赚取咨询服务费,如深圳SH集团,20人团队,外接项目案值约1000万。

2) 投资部门:转型投资管理公司,通过项目招商引资,整合和服务投资人赚取管理费和部分投资分红,如深圳SH,佛山HY。

3) 设计造价部门:转型设计咨询公司,赚取服务费、成本优化费,如湖南常德CT。

4) 营销部门:转型营销公司,赚取代理费、包销价差或溢价利润,如广西本地民企头部zt、湖南长沙国企头部CF。

5) 大工程部门:转型代建公司,赚取代建费、造价价差利润,如各大著名房企、以及开发区平台下属房企、以及各地域内著名房企。

6) 物业管理部:转型平台型和生态型企业,从各干系人多元化赚取收益,包括从委托方赚取基础服务和增值服务收益、从同行赚取赋能行业的其他服务收益,如多数百强房企均有涉及。

7) 商管部门:转型为资产运营服务商,赚取前期咨询费、招商运营费、商管费或其他创新模式的收益,如全国性著名房企下属商管板块专业公司,另外不少三四线城市地方资深房企也承接属地性强的商管业务而且效益还不错。

8) 资产部门:转型不良不动产的盘活处置以及续建复工、保交楼的投资人或综合服务商,赚取投资收益、管理报酬、大宗资产处置经纪佣金等;关注此赛道并进行洽商的房企不少,但付出行动不多,因为干系人关系复杂、资产缺陷多,但潜在收益大。

9) 人力IT等后勤职能部门:转型企业服务商、IT咨询公司、培训咨询公司、劳务派遣公司,赚取咨询费、服务费。因投入少、风险小,尝试企业不少,但成效不高,因为赋能同行分流同行现金流是一件不容易的事情。

三、 持续成功则贵在人和

转型乙方业务后的独立经营团队往往难以适应,因为需要协调重大干系人权益和推进业务完成成果交付,需要具备更大的韧性、沟通力和应变力以及承受更大压力、紧迫感。各类转型业务都面临生死存亡的挑战:

1. 有规模的,但生态化故事变现力不足:如物业服务,盈利和市值持续下行;

2. 门槛低的,养活不了自己:公司服务、培训咨询等业务触及奥卡姆剃刀原则,不得不就地解散或收缩;

3. 有工种优势的,但竞争内卷激励:政府代建、商业代建、资本代建;

4. 门槛高的,难点卡点无法消化:优质资产的招商运营、不良资产复建和盘活处置。

02

房地产各职能独立市场化

转型需要跨越哪些鸿沟

一、 心态恋旧、不愿转变、转变不及时

1. 心态恋旧,过去习惯于当“甲方”,习惯于当“管理者”,一部分地产人其实心态上还是有些优越感的。

2. 不愿意从“管理别人”变成“被别人管理”,从向别人提要求下指令,变成接受要求,执行指令。

3. 不习惯要从等、靠、要到自己动手,主动出击。

4. 不适应于委托方对自己提出的年度目标、业务目标而形成的紧迫感。

二、 臃肿机构成为恋旧心态的温床

1. 严重违背轻资产服务公司的组织建设逻辑,不够关注组织活力,如客户(委托方)响应的效率和品质。

2. 沿袭房地产重资产属性,过分强调组织管控、职能相互制衡而配置性价比极低的岗位。

3. 以组织的纵横条块分割为基调,持续不断在界面、权责方面进行扯皮不清,直到公司打算撤销还尚未结束。

4. 惯性思维、越俎代庖,过度关注项目的“地、钱“等要素风险控制而配置不必要的岗位,其实这部分,委托方有自己的专业判断和考量。

三、 错配机制助长打工者心态

1. 留恋过去在房企的高固低浮的薪酬模式;

2. 留恋于背景身份和身价,幻想房地产行业再次火热可以回归原状待遇;

3. 习惯于与公司领导博弈对内争取资源,而不是对外赚取业绩;

4. 不适应从市场、从客户赚取业绩奖金。

四、 僵化运营拉开了客户距离

1. 广泛的形成了被动心态,客户问题来了动一动、遇到卡点避重就轻,委托方问题长期维持原状不变。

2. 广泛的形成本位主义,多数专业岗位固化的认为客户是营销团队的责任、一线片区项目的责任,他们只做好自己事务、管控好各类风险。

03

遵循逻辑与彻底改变心态是房地产各职能

独立市场化转型的前提条件

一、 遵循乙方生存逻辑

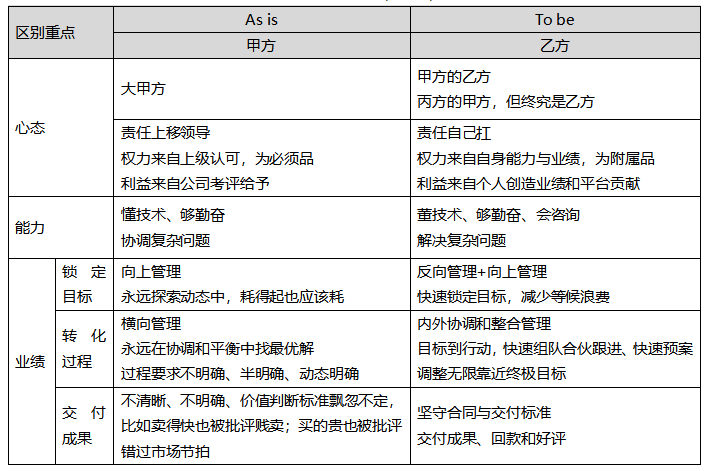

纵观房企、物业、商管等企业市场化转型实践,大体方向均为乙方(轻资产服务),但从业人员多数来自甲方,故在实际运营过程中,甲方逻辑难以在乙方环境中奏效。

下表为从核心成功要素、盈亏保本重点、经营中断风险、以及价值卖点、企业平均存活周期等方面进行对比综述甲方转向乙方的逻辑。

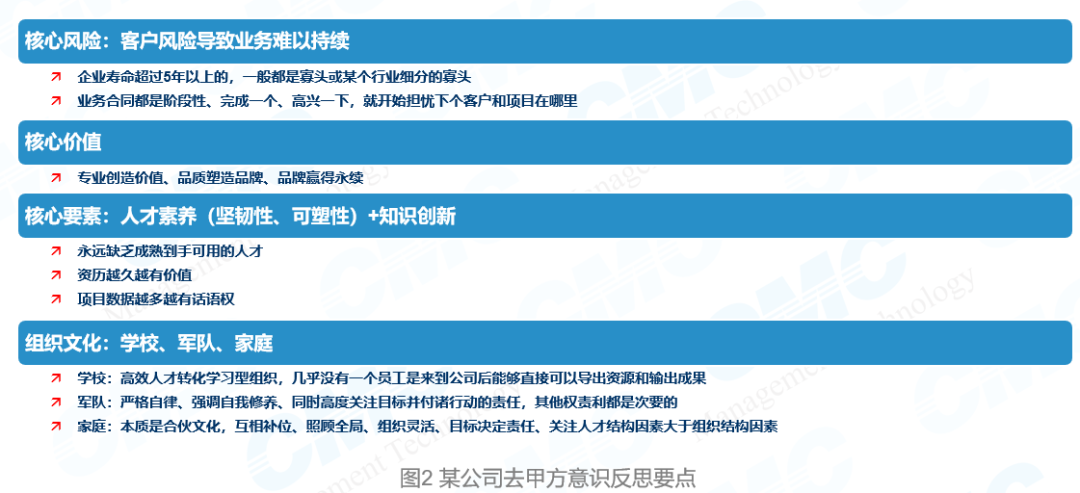

以下为某转型轻资产服务型的公司,要求所有房地产背景人主动思考如何去甲方意识的主题内容:

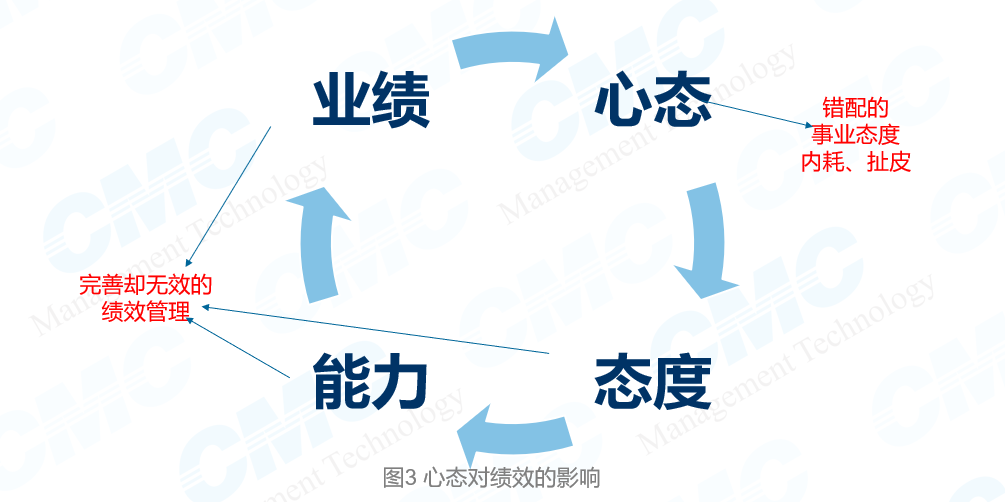

转型乙方轻资产业务后,从业人员的甲方心态不转变,能力就不会发展、业绩就难以保障。以下为心态与绩效之间关系图。

下表为从甲方转型乙方在心态、能力、业绩方面的概况:

04

构建适配管理体系

才能保障独立市场化转型持续成功

http://www.cmcre.cn/management

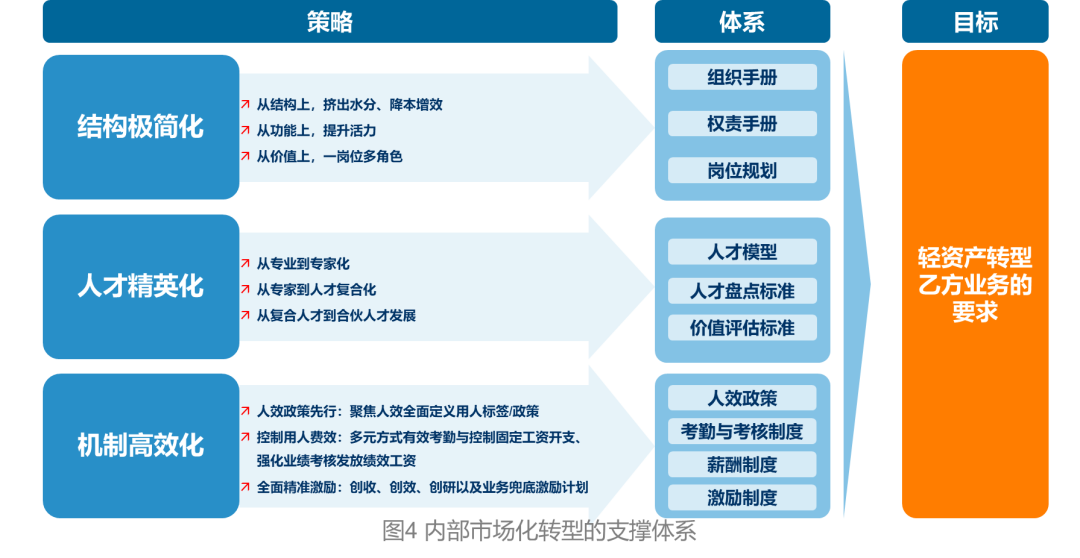

一、 结构极简化

1. 从结构上,降本增效、挤出多余过剩管理水分。如某公司组织转型核心做法:

1) 拓展前端,按战区或客群分层划分,确保属地客户资源和商机不流失,提升客户体验。

2) 运营后端,总部能垂直就尽量垂直、下沉,如各类下沉运营中台、BP共享中心,防止降本增效重要领域失守。

3) 压组织后台:事务性工作通过数字化等多种手段下沉,保留创研、创效、能力和机制建设等增值赋能职能。

4) 保组织前台:以灵活高效集结型方式,覆盖客户全生命周期场景、全场景高效触达和响应。

2. 从功能上,配置跨功能机构,释放组织活性,不同企业业务构成不同、生态协同性不同,跨功能机构设置形式不一致,但一般会涉及以下几种方式:

1) 机制协同:合伙机制协同机构

2) 专业协同:分门类设置专门委员会机构

3) 产品协同:多客户/产品协调功能机构

4) 区域协同:跨区域综合协同机构

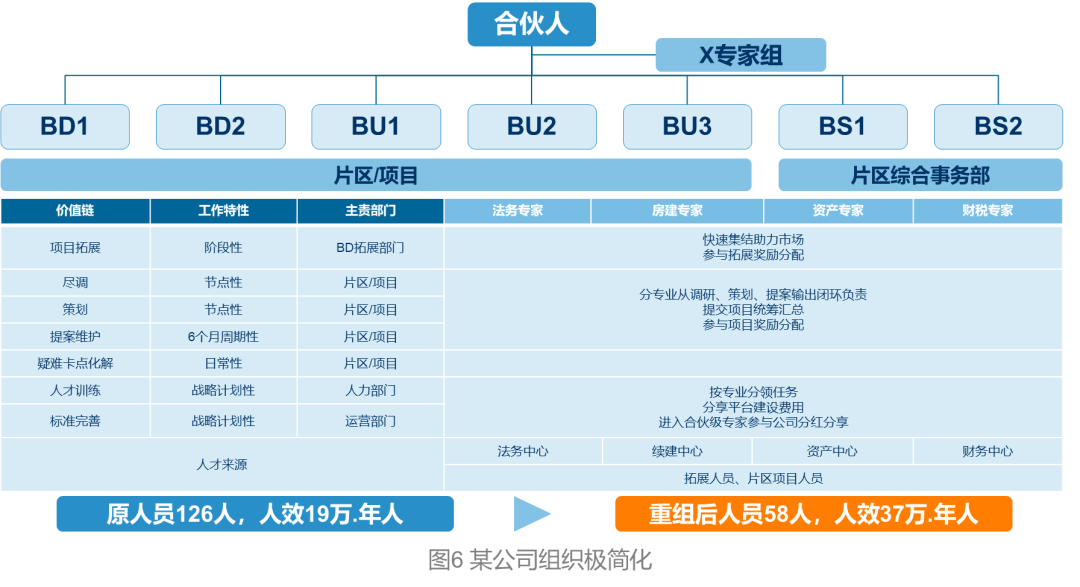

从以下某标杆企业转型重组后的组织结构,可以看到结构极简化和跨功能机构配置特征:

3. 从价值链上,提高人效、鼓励一岗多角色,反之无增值角色岗位一律不设置。如转型咨询顾问+运营交付的业务,一般包括如下价值链:市场拓展、调查策划、方案维持、成果交付、专业训练、课件研发、建议书标准化,按照每个环节均设置部门和岗位是不现实的。以下示例为某公司结合合伙人、专家建设两大要素,重组设置,人员从126人减到58人。

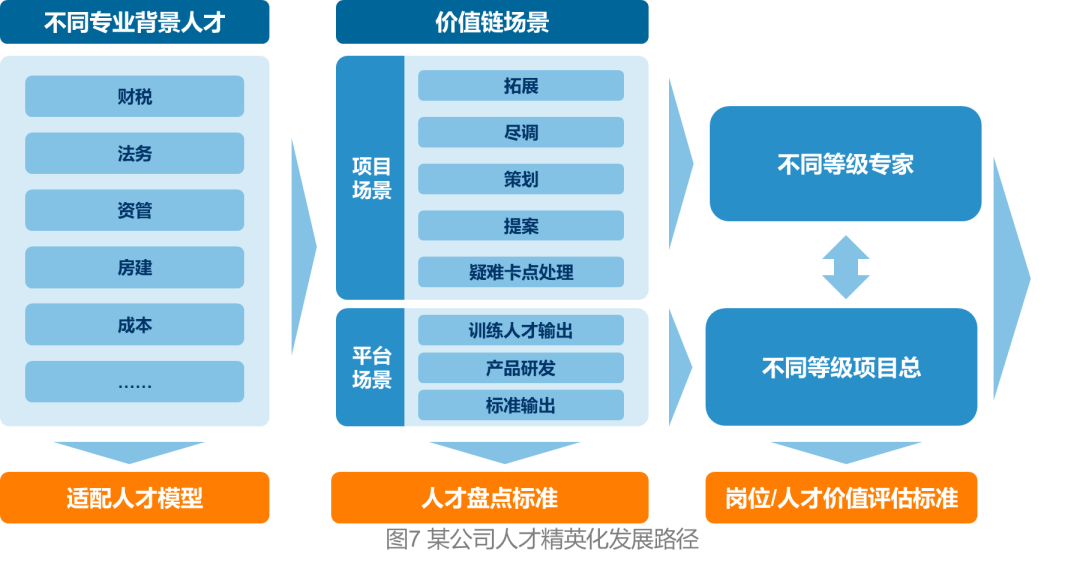

二、 人才精英化

专家+合伙人模式,是组织极简高效的内在核心,如万科物业早在2016年前后广泛推行专家和合伙人制,在住宅物业方面,就相当规模的项目群分别建立“管理中心“,其主要构成为,四大物业专家和合伙人,同时弱化了组织层级、职位,大大提升管理人效。

在实现精英化过程,需要在组织平台搭建人才到专家人才、复合型人才、合伙型人才的发展路径,同时打开业务全价值链,创造人才转化的场景。下图为某公司人才精英化基本路径和标准体系。

三、 机制高效化

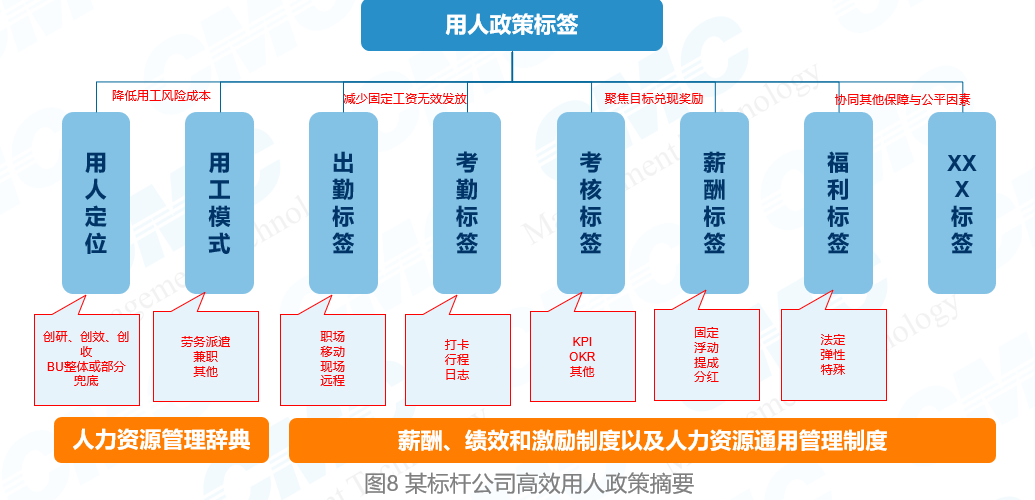

1. 人效政策先行。轻资产服务企业,主要成本是人,人效决定了企业成本和效益。如万科转型数字化、咨询顾问以及多元生态业务时,全面定义用人标签和政策,摘录概况如下:

2. 控制用人费效重点:细分多种出勤方式、多种考核方式,基于有效出勤核发固定工资,防止出工不出力;基于灵活考核,核发绩效工资和奖金。

3. 全面精准激励重点:从业务和平台两个维度,聚焦创收、创效、创研和责任兜底构建全面激励计划。

以下例子为某公司借鉴标杆企业做法,聚焦人效提升,从人均19万/年提升到37万/年的高效用人政策规划。

关于组织内部创业和市场化,尤其涉及从重资产型甲方业务转型为轻资产的乙方业务时,组织体系和相关制度修改是必然的,但从实务来看,底层逻辑、文化以及政策层面没有从甲方惯性中打开,已经修改和建立体系和制度也是无效的。

回归到轻资产服务业务的乙方本质,无论是核心成功要素、核心成本、核心品牌构成,大概率都集中在“人“因素上,转型是否成功,还是应从人、员工的因素来进行判断,或是“人效能否提升显然成为了判断转型成功的唯一标尺”。